前回に引き続き、臨床実習指導者講習会の内容について述べます。

前回に引き続き、臨床実習指導者講習会の内容について述べます。

今回は、『指定規則』および『PT・OT養成施設指導ガイドライン(以下、指導ガイドライン)』の主な改正項目について確認していきたいと思います。

基本的には「伝達講習」の形で進めますが、一部私見も交えて記載しますので、何とぞご容赦下さい。

※参考資料:以下のウェブページをご覧下さい。

《スポンサーリンク》

3.『指定規則』:主な改正項目

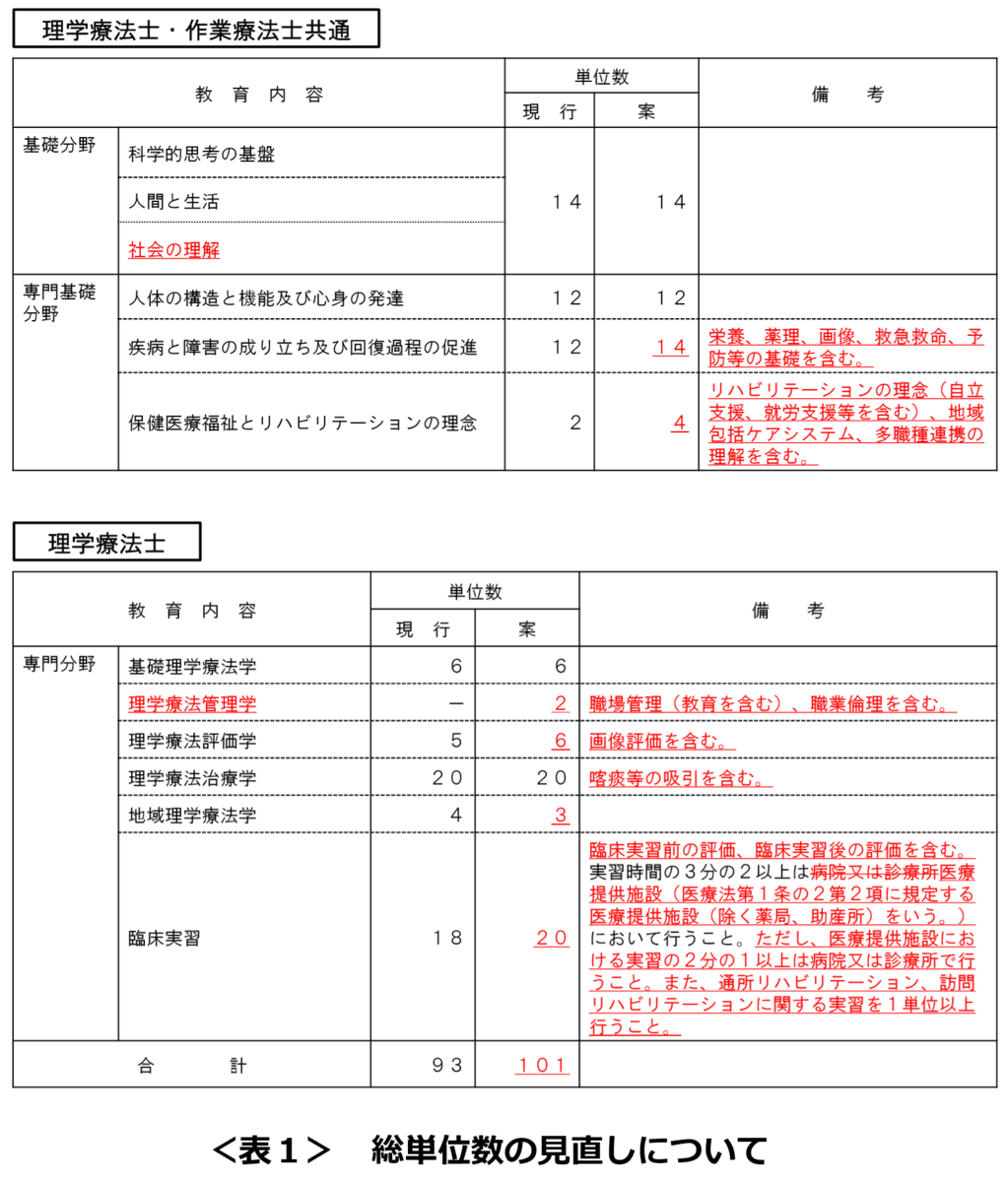

指定規則の中には専任教員の資格要件改正なども含まれていますが、ここでは割愛させて頂き、総単位数の見直しに絞って提示します。

1)総単位数の見直し(追加カリキュラム)

◆現行:93単位 ⇒ 改正:101単位

※引用元:厚労省『第4回 理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会(資料2)』

2)教育内容について(私見含む)

①基礎分野:

「社会の理解」という項目が新設されています。

ざっくりと言えば、患者さんとの関係性を構築するための人間関係論やコミュニケーション論が中心になっているようです。

コンセプトとしては非常に良いですが、具体的にどのような講義内容になるのか気になるところです。

②専門基礎分野:

栄養学・薬理学・画像診断・救急救命などは私が学生の頃にも含まれてはいましたが、PTにとっては比較的弱い(苦手な?)分野でもありますので、少しでも単位数が増えるのは良いことだと思います。

学生は診療報酬や介護保険制度についての知識が全般的に不足しているように思われるので、その辺もフォローして頂けると有難いのですが…。

③専門分野:

職場管理・職業倫理の項目が新設されているのは良いことです。これも具体的な内容が気になります。

喀痰吸引に関しても、これまでは学内教育が極めて不十分であり、結果として卒後教育の負担が増えている状況だったので、今後は充実すると良いですね。

臨床実習については、通所・訪問リハビリの実習が必須となったのは時流として当然かと思います。

4.『指導ガイドライン』:主な改正項目

これも改正点は多数ありますが、重要項目に絞って提示します。

※ちなみに、今回の講習会では

◆指定規則:すべての養成機関が遵守すべきもの。

◆ガイドライン:遵守することが望ましいもの。

といった説明がなされていましたが、これは少し誤解を生む恐れがあります。

「ガイドラインは一段低いものであり、軽視しても良い」という意味ではない。

ということを、最初に申し上げておきます。

何か問題が生じた時には、学校教員・実習指導者ともに「ガイドラインに沿って教育・指導していたか?」ということが必ず追及されます。

なので、指定規則は「憲法」、ガイドラインは「法律」と解釈する方がより的確かと思われます。

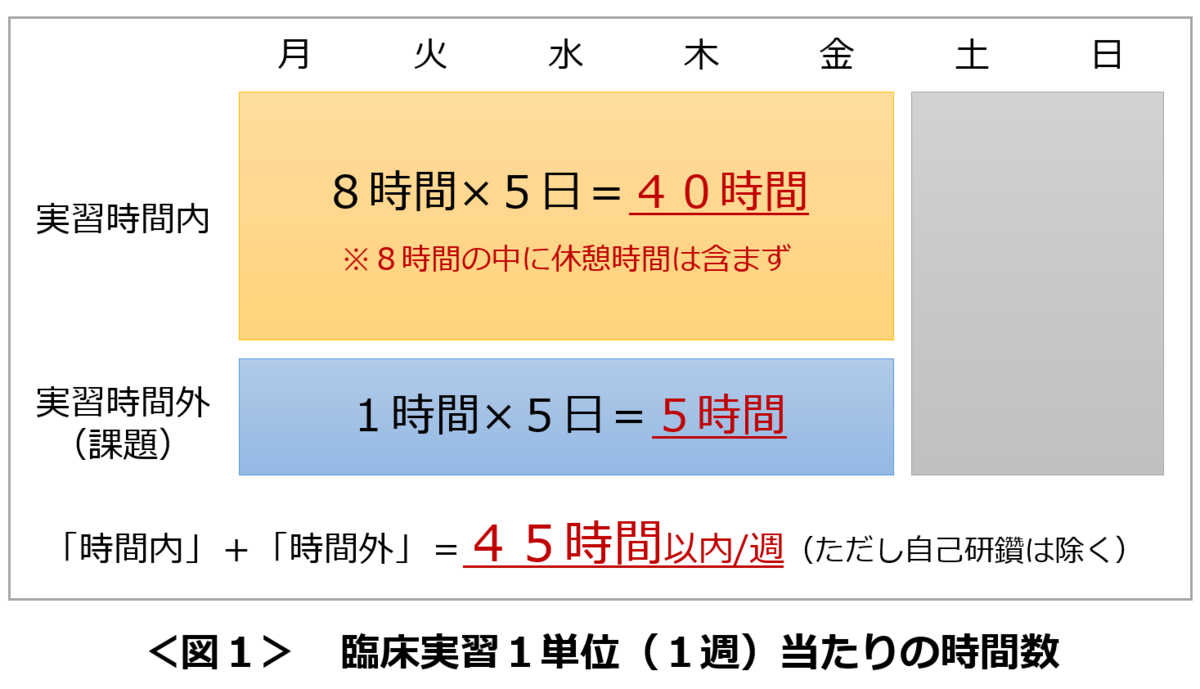

1)臨床実習1単位(1週)当たりの時間数

◆現行:45時間 ⇒ 改正:40時間

ここで重要なのは、あくまでも「実習時間内(40時間)で完結させることを基本とする」ということです。

時間外の課題を与えることは極力避けなくてはなりませんが、どうしても必要な場合であっても、+5時間以内に留めるという考え方です。

要は、「なるべく宿題を出すな」ということなのでしょう…。

今回の改正の背景には、学生が「自宅での過重なレポート課題」に追われて慢性的な睡眠不足に陥り、最終的に実習を継続することが困難となるケースが多発していたという事実があります(もちろん私自身も、学生の頃はそれが当たり前でした)。

指導者による時間外課題や自己研鑽の強要(そもそも自己研鑽は強制するものではない)は、パワハラとも密接に連動しており、自殺事例という最悪の結末にもつながってきたと考えられます。

ゆえに、現場の実習指導者は今後、以下のような観点で指導に当たることが求められています。

<時間外課題から時間内指導への転換>

◆『診療参加型臨床実習』を導入し、実習時間内で完結させる。

◆学生の能力に応じた無理のない実習プログラムを立案する。

◆レポート課題を中心に学習を進めるのではなく、その場で問題解決できるよう助言する。

◆フィードバックは必要最低限とし、短時間で簡潔に行う。

◆学生の睡眠時間を確保するため、実習時間外での学修状況を常に確認する。

※『診療参加型臨床実習』の概要については次回の記事で述べます。

2)臨床実習指導者の資格要件

◆現行:3年以上の業務経験 ⇒ 改正:5年以上

◆新設要件:以下のいずれかの講習会を修了していること

⇒厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会

⇒PT・OT・ST養成施設教員等講習会

⇒日本作業療法士協会が実施する臨床実習指導者中級・上級研修(OTの場合)

今回私が受講した講習会も、上記の厚労省指定のものです。

2日間・計16時間の講習であり、90分のワークショップが6回含まれるというなかなかハードな内容でしたが、それなりの知見が得られるものとなっています。

《スポンサーリンク》

<今回のまとめ・次回予告>

「実習1単位当たり40時間の遵守」という考え方は、実習生の権利を守ることを主たる目的としているものと思われます。

努力と根性で「心身ともに厳しい実習をくぐり抜けてきた」かつての猛者(?)から見れば、

PTもいよいよ「ゆとり教育」の時代か…。

などと嘆く向きもあるでしょう。

医療従事者の教育方法を改善する真の目的は「学生の負担を減らす」ことではなく、「患者さんに対し良質な医療を提供する」ことにあるはずですが、これで専門職としての質が担保できるのかと言われると、正直やや首をかしげる部分もあります。

さらに言えば、学生の権利を守る一方で、実習指導者に掛かる負担への配慮は後回しになっている印象もあります。

また、新卒PTの技術水準に「妥協」しなければならない分、卒後教育、すなわち職場の上司・先輩方の負担も結果として増えてしまいます。

…というわけで、PTの教育現場はまだまだ課題山積の現状ではありますが、ネガティブなことばかり指摘していても将来性はありません。

かつてのように、パワハラ的な指導に耐え、睡眠時間を削りながら実習課題に取り組む根性論的なやり方が、国会等で「非科学的な徒弟制度的指導」などと指摘を受けている以上、現代の価値観・倫理観に見合った方法を模索していかなくてはなりません。

その鍵のひとつとなるのが『診療参加型臨床実習』であると考えられます。

次回の記事では、診療参加型臨床実習の趣旨とその方法について述べたいと思います。

最後までご覧下さいましてありがとうございました m(_ _)m

《スポンサーリンク》