対象者に違和感を与えることなく、スムーズに四肢を動かせるようにするには、PTはどのような点に注意して介助・誘導をすれば良いのか。

対象者に違和感を与えることなく、スムーズに四肢を動かせるようにするには、PTはどのような点に注意して介助・誘導をすれば良いのか。

今回はその方法を提示します。

「ちょっと応用編」と銘打ってはいますが、基本的な運動学的知識があれば、経験の少ない実習生や若手PTでも簡単に習得できるはずです。

《スポンサーリンク》

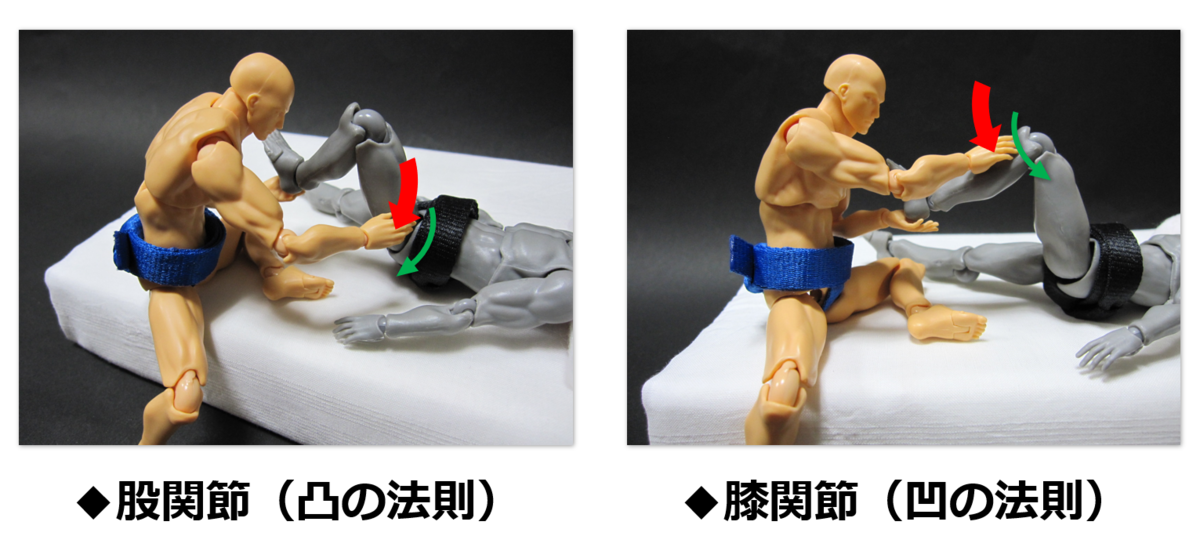

1.関節運動きほんのき…『凹凸の法則』

四肢の自然な運動を引き出すためには、関節の形状とその動きをおおよそ理解しておく必要があります。

そこで登場するのが、『凹凸(おうとつ)の法則』の概念です。

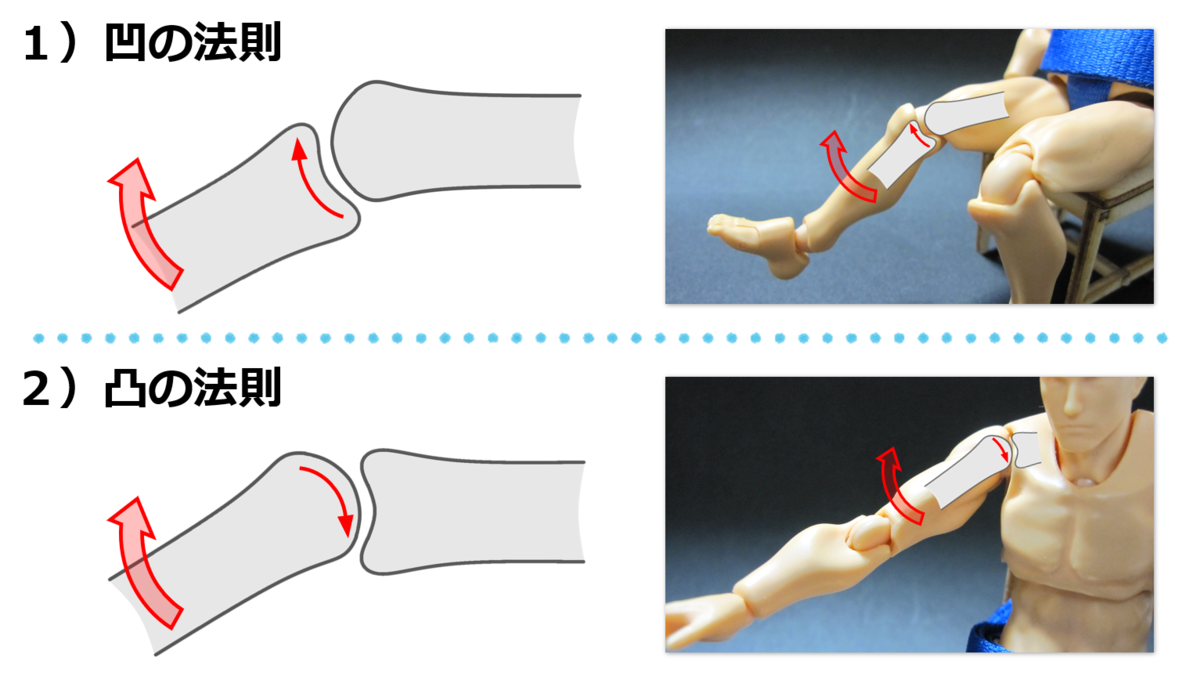

1)凹の法則

関節面の形状が凹の骨が動く場合、骨と関節面の運動方向は同一の向きになります。

例として、膝関節(大腿骨顆部に対する脛骨上関節面の動き)がこれに当たります。

2)凸の法則

関節面の形状が凸の骨が動く場合、骨と関節面の運動方向は逆向きになります。

例として、肩関節(肩甲骨関節窩に対する上腕骨頭の動き)がこれに当たります。

実際の人体構造はもっと複雑ですし、関節の動きも「曲がるか伸びるか」だけでなく、部位によっては「滑り・転がり・軸回旋」などの複合運動を伴います。

とは言え、あまり難しく考え過ぎると逆に混乱を招くことも。

何事も最初は単純明快に考える方が、理解が進むものです。

まずは、四肢のいかなる部位であっても

ここは凹・凸どちらの法則だったかなぁ…?

と、意識しながら動かすようにしましょう。

2.動かし方の実際

それでは、実際に動かしてみましょう🎵

1)3部位保持が原則。しかし…

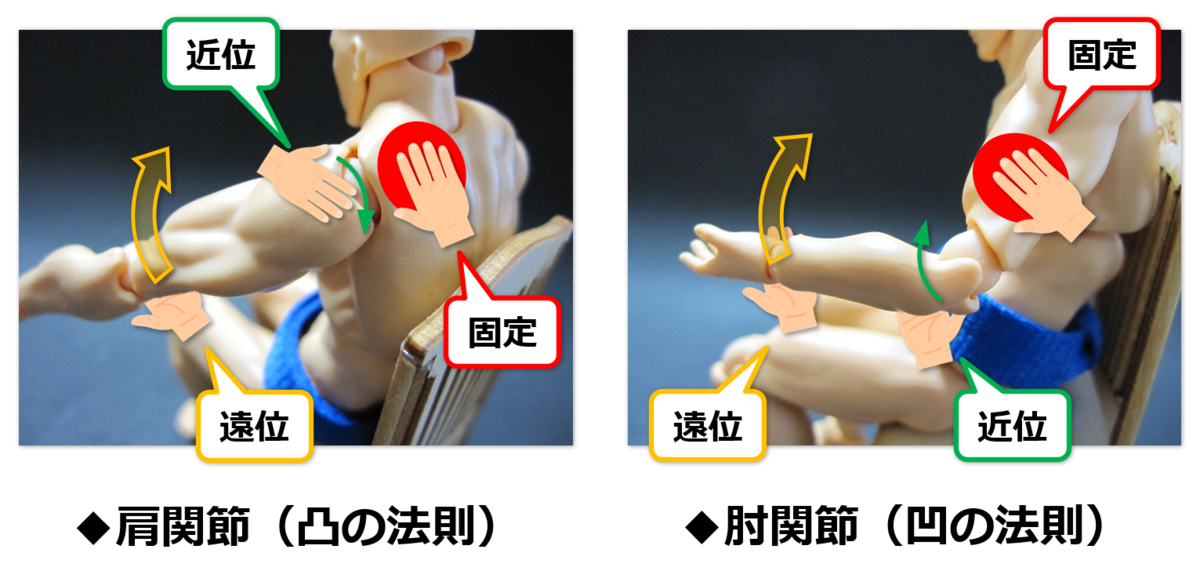

凹凸の法則に基づいて四肢を動かすためには、体幹に近い側の骨を固定するとともに、動かす側の骨の近位部・遠位部をそれぞれ適切な方向へ操作・誘導する必要があります。

例えば、

◆肩関節(凸の法則):肩甲骨を固定し、上腕骨の近位・遠位を動かす。

◆肘関節(凹の法則):上腕骨を固定し、尺骨の近位・遠位を動かす。

…と、杓子定規に考えればそういうことになるのですが、PTの手は残念ながら2本しかありません。

なので、現実的には以下3パターンの2部位保持が考えられます。

◆固定+近位部

◆固定+遠位部

◆近位部+遠位部

どの方法を用いるかは、対象者の状態や動かす目的等に応じてその都度判断します。

例えば体幹が不安定な対象者や、筋トレ・MMT(徒手筋力検査)など四肢遠位部に強い負荷を加えるケースでは、固定はある程度しっかり行う必要があるでしょう。

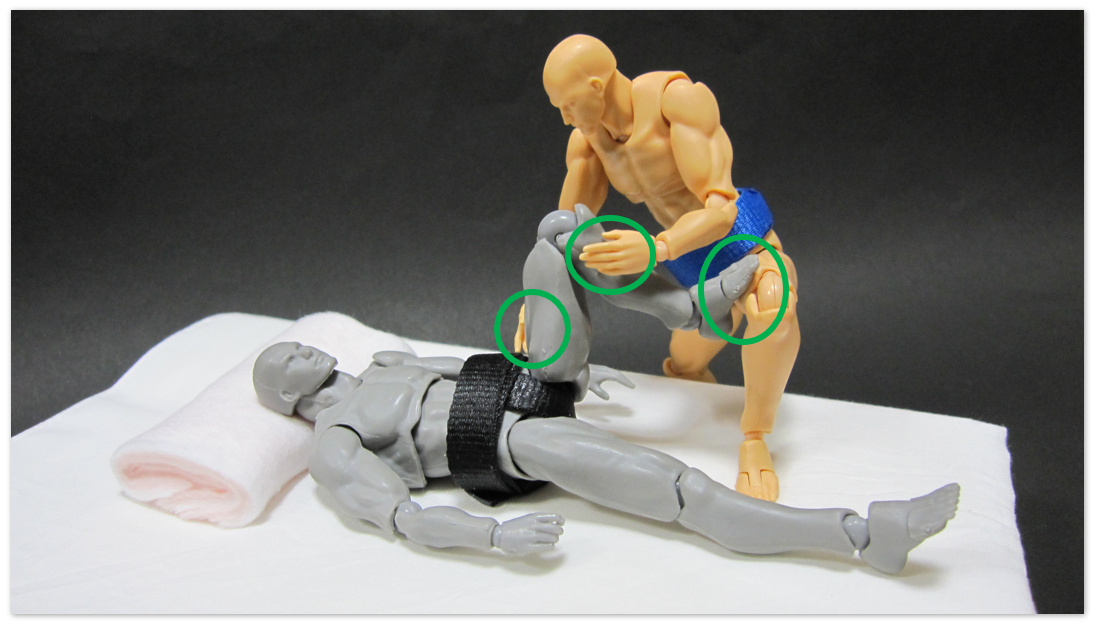

ちなみに、対象者が背臥位(はいがい:仰向けのこと)であれば肩甲骨や骨盤は床面で固定されるので、近位部・遠位部の操作に集中しやすいです。

四肢の動かし方を練習したい初心者の方々には、まず背臥位で行うことをお薦めします。

2)近位部の動かし方

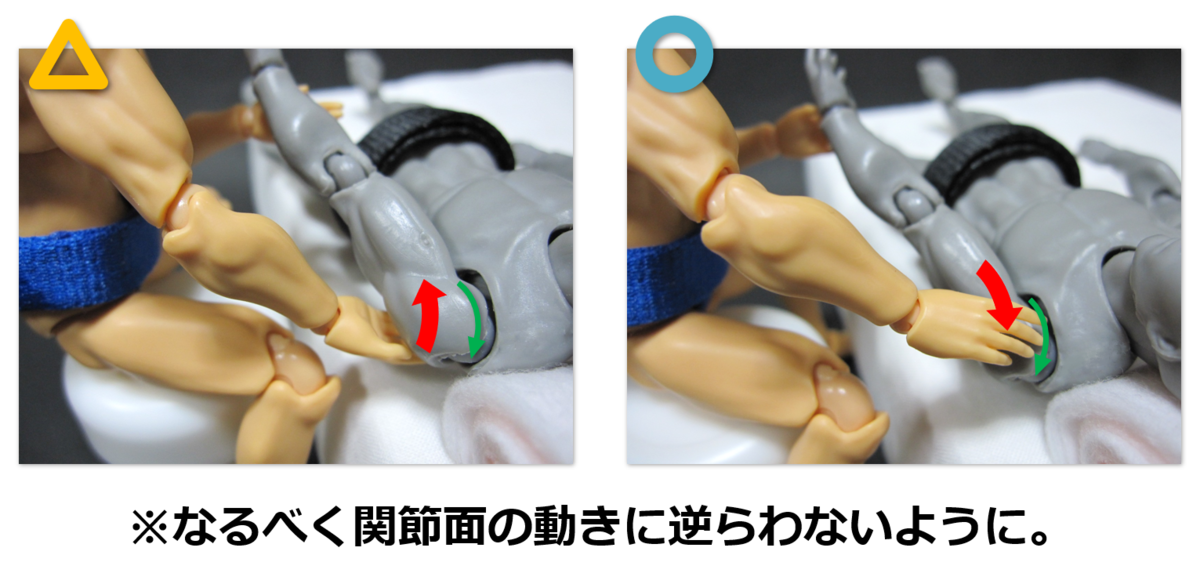

凹凸の法則を考慮すると、近位部の操作が重要であることは想像できると思います。

肩関節の屈曲なら「凸の法則」ですから、上腕骨頭が奥へ潜り込むのを誘導するのが一般的です。

とくに関節機能障害のある対象者には、関節面の動き(緑の矢印)の方向と逆向きの力を加えないようにしましょう。

一方、関節機能に問題のない部位であれば、近位部はさほど意識しなくて良いことも。

例えば、股関節(凸の法則)・膝関節(凹の法則)を同時に曲げる時など、どちらを持てば良いのか迷いそうになりますね。

こんな場合、「どちらかと言えば膝関節の方が動きが悪いな」と感じたなら、脛骨近位部の操作を優先すれば良いということになります。

凹凸の法則をしっかり意識しながらも、状況に応じて一部原則から離れ、バリエーションを拡げていくと良いでしょう。

3)遠位部の動かし方

遠位部については、関節運動学的には特段の配慮は不要の場合が多いです。

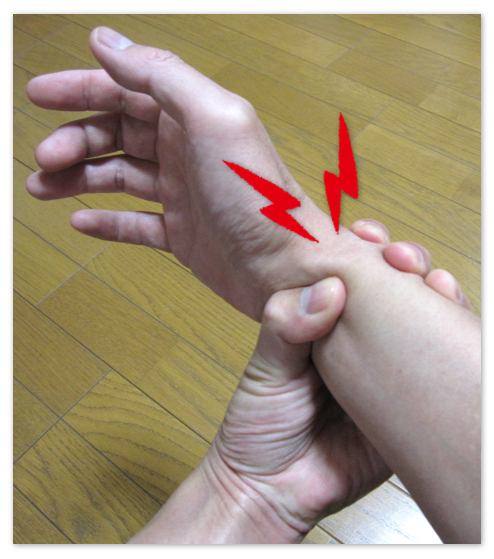

むしろ、対象者を不快にさせない持ち方を意識することの方が大切です。

前回の記事(四肢の持ち方きほんのき)を参考にして下さい。

とくに四肢を大きく動かす際は、手首・足首を握り込んで骨の突出部をぐりぐりしたり、皮膚を引っ張ったりしがちですね😅

それを防止するには…

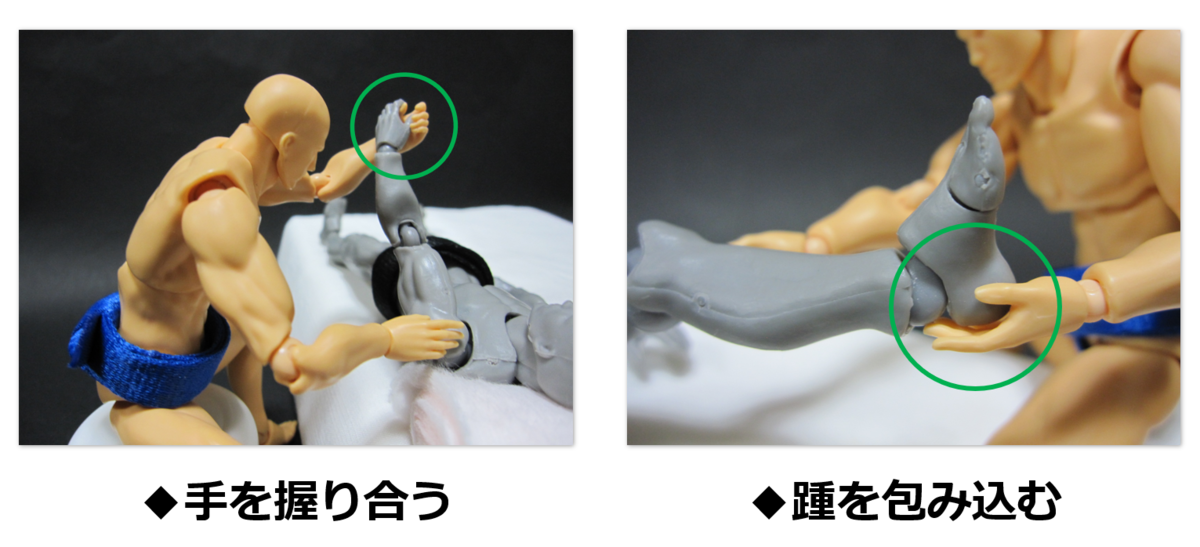

このように、上肢であれば手を握り合う、下肢であれば踵を包み込むように保持するのも良いでしょう。

さらに…

PTの身体全体をフル活用し接触面を多く取るのも、特定の部位に負担を掛けないという意味で有効です。

4)対象者への声掛け→自動介助

ここまでの内容で、PTによる「操作」という言葉を多用してきました。

しかし、もっとも痛みが少なくスムーズに動かせる方法は、実は対象者(患者さん)が一番よく知っている場合が多いものです。

いわゆる『関節可動域運動(関節の可動範囲を拡げることを目的とした運動療法)』には、以下の種類があります。

①他動運動:対象者は完全に脱力し、PTが全ての動きを操作する。

②自動介助運動:対象者の動きに対し、PTがアシスト(誘導)を加える。

③自動運動:対象者自ら、関節の可動範囲内を繰り返し動かす。

④伸張運動:ストレッチのこと。自主トレ・他動運動どちらでも可。

療法士の習性(?)なのか学生教育が悪いのか、他動運動にやたらと時間を掛けるPTが多いです。

かく言う私もかつてはその一人だったのですが、経験を積むに従い、もっとも治療効果が高いのは③自動運動もしくは②自動介助運動であることが分かりました。

そう。自分で積極的に動かす人ほど治りが早いのです。

それに、「自分で全く四肢を動かせない患者さん」というのは、臨床的にもごくわずか。

少しでも動かせるのなら、PTはその能力を引き出すべきです。

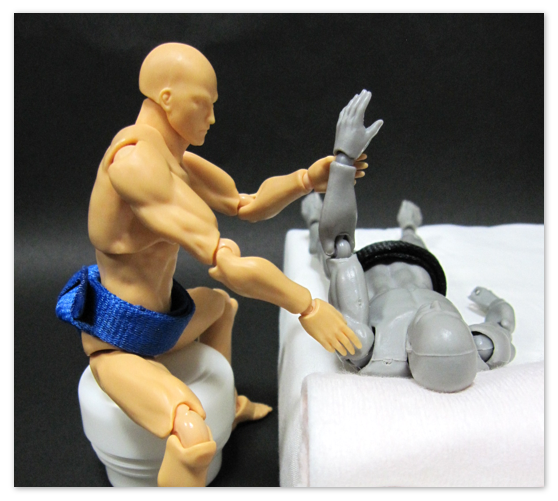

実際の方法としては…

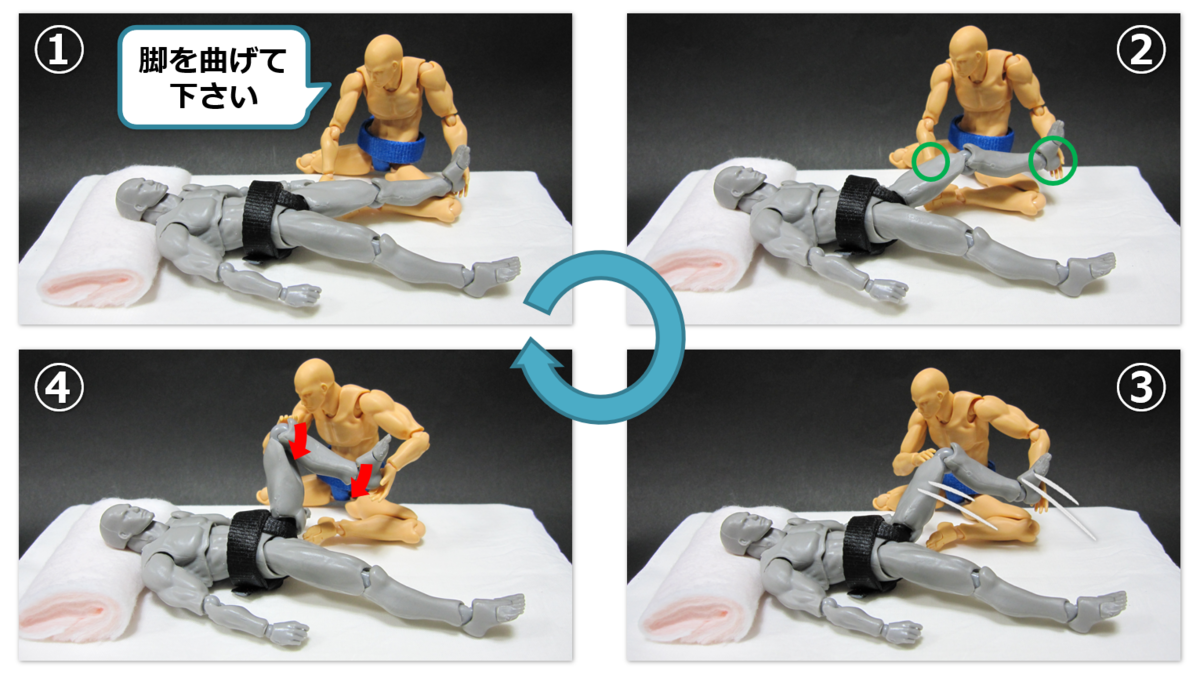

①声掛け

例1:「脚を曲げて下さい(股・膝関節同時屈曲)」

例2:「まっすぐ上げましょうか(膝伸展位の下肢挙上)」

など、できるだけ単純なコマンドで。

②動きのきっかけを作る

声掛けとほぼ同時に近位・遠位を少し操作し、方向性を与える。

③対象者による動作開始

対象者が下肢を曲げ始める。PTはその動きに追随する感覚で。

④方向の修正

近位部・遠位部で誘導し、動きの修正を加える(必要に応じて)。

静止画と文章では伝わりにくくて申し訳ありませんが、おおよそ上記の繰り返しです。

初動のきっかけこそPT側が作りますが、あとは対象者自身の動きに追従するような気持ちで。

なるべく 自然な動きを妨げない のがポイントです。

何度か屈伸運動を続けるうちに、対象者の動きの特徴が掴めます。

もし関節の動きに問題があれば、凹凸の法則に基づいて適宜誘導・修正を加えるとよいでしょう。

最初の声掛けときっかけ作りさえ上手くいけば、余計な操作はほとんど不要。

驚くほどスムーズに誘導できますよ🎵

《スポンサーリンク》

3.さいごに…自動介助で繰り返し練習を

前述のように、関節可動域運動の基本は「自動運動 or 自動介助運動」です。

とくに自動介助運動は、タッチングや四肢の動かし方、対象者への声掛け(口頭指示)の練習には最適だと思います。

四肢の動きは千差万別ですし、同じ関節でも互いの体格差によって持つ位置やフォームが変わってきます。

コロナ禍で臨床実習に行けない学生の方々は、可能ならご家族や同級生に協力してもらい、感染対策を施した上で繰り返し練習して頂きたいものです。

それでは、最後までご覧下さいましてありがとうございました m(_ _)m

《スポンサーリンク》