去る1/20(水)、爆笑問題の田中裕二さんがくも膜下出血・脳梗塞で入院したとの報道がありました。

去る1/20(水)、爆笑問題の田中裕二さんがくも膜下出血・脳梗塞で入院したとの報道がありました。

幸いにも病状は軽度のようですが、今後は合併症の怖れもあるため、お仕事もしばらくの間休養しないといけないでしょう。

脳卒中…働き盛りのアラフィフにとっては要注意ですね。

《スポンサーリンク》

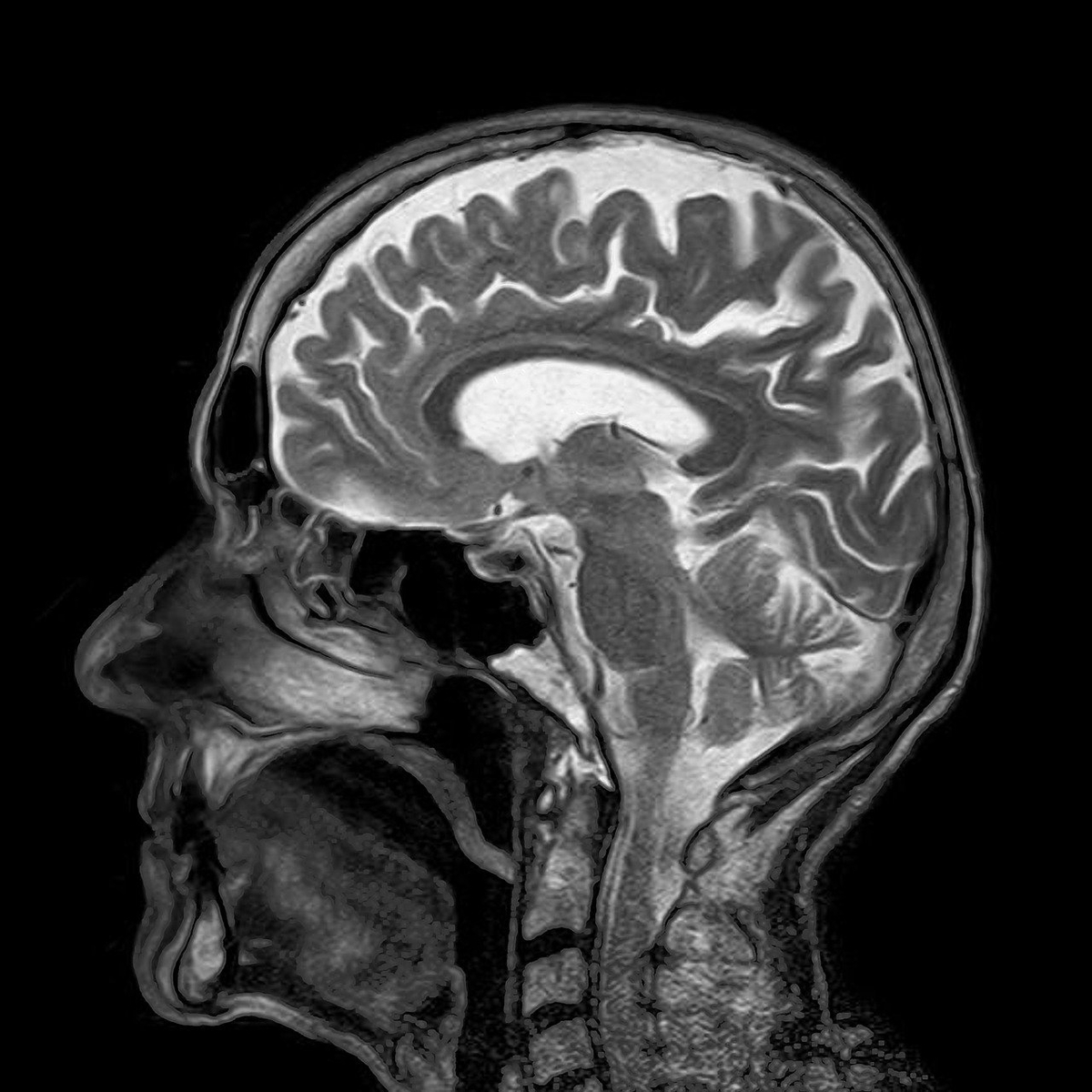

1.くも膜下出血とは

一般的に『脳卒中』とは、脳梗塞・脳(内)出血・くも膜下出血の3つを指します。

このたびの爆笑問題の田中裕二さんのニュースを踏まえ、以下の項ではくも膜下出血を中心に記述します。

1)直接原因

脳は3層の膜(外側から、硬膜・くも膜・軟膜の順)で覆われていますが、くも膜と軟膜の間に通っている動脈の分岐点がこぶ状に膨れ上がり、ついには破れることによって生じます。

寒暖差や高強度の運動、精神的ストレスなど、急激な血圧の上昇がリスク因子になることは言うまでもありません。

2)初期症状

典型的な初期症状は、「頭をバットで殴られたような」と形容される、突然の激しい頭痛です。

その後の症状としては意識障害や片麻痺などさまざまですが、出血部位や出血量、頭蓋内圧亢進の程度等によって重症化の度合いも変わってきます。

発症から30日以内の死亡率は、50%近いようです。

3)合併症

①再出血

脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の約2割に起こるとされており、予後(症状の回復や余命の見込み)にも大きな影響を及ぼします。

②脳血管攣縮(れんしゅく)

くも膜下腔に流出した血液成分の影響により脳血管が縮む現象で、発症後2週間以内に多いとされます。

時に広範囲の脳梗塞を生じることもあり、予後に重大な影響を与えます。

③正常圧水頭症

脳は先述した膜の中で脳脊髄液に満たされており、栄養の受け渡しをしています。

脳は先述した膜の中で脳脊髄液に満たされており、栄養の受け渡しをしています。

くも膜下出血では、血腫によって脳脊髄液の循環不全が起こり、脳室内に必要以上に貯留してしまいます。

典型的な3大症状として、認知症・歩行障害・尿失禁があります。PTの方々にはおなじみですね。

4)初期治療

血腫や脳のむくみによる頭蓋内圧亢進を防ぐとともに、再出血や脳血管攣縮などの重篤な合併症を回避するための治療が中心です。

脳動脈瘤が明確である場合、破れた動脈瘤の根元をクリップで挟んで再破裂を防ぐ手術が行われることもあります。

《スポンサーリンク》

2.リハビリテーション・予防策

ここからは私の臨床経験も加味して述べたいと思います。

1)リハビリテーション

くも膜下出血とは、その名の通りくも膜下腔に血液が流れ出す病気であり、それ自体が脳細胞を直接破壊するわけではないので、出血がごく少量の場合は神経症状を残すこともありません。

田中裕二さんも、現在のところ幸いにも軽症で推移しているようです。

けれども出血が大量で脳内にも及んだ場合には、いわゆる「脳(内)出血」と同様、脳細胞を傷つけてしまいます。

脳血管攣縮を合併すれば、脳梗塞を引き起こします。

脳出血も脳梗塞も、ともに脳細胞を壊死させてしまうので、手足の麻痺や認知・言語(高次脳機能)障害などの後遺症が残ってしまうことが多いです。

大人の中枢神経系(脳・脊髄)は、死んでしまうと再生能力はほぼゼロですから…。

前置きが長くなりましたが、くも膜下出血後のリハビリは、上記のような合併症が有るか否かによって難易度が変わってきます。

基本的には関節の動きを維持したり、全身の筋力や持久力を回復させるための各種トレーニングを行うとともに、起き上がり・起立・歩行など日常生活に必要な動作の練習を進めていきます。

このような方法は骨折や人工関節などの整形外科疾患とほぼ同様であり、廃用症候群(過度の安静による心身機能の低下)を予防し活動性を高めることがリハビリの中心となります。

一方もし手足の運動麻痺などがあれば、脳出血や脳梗塞に準じて麻痺の回復を促す手技も併用します。

高次脳機能に問題があれば、改善のための訓練を行います。

これらは廃用による筋力低下とは質が異なるので、そう簡単にはいかないのが実状です。

もうひとつ厄介なのが、先述した正常圧水頭症による3大症状「認知症・歩行障害・尿失禁」です。リハビリを進めていく上で阻害因子になりやすいものです。

認知症と言えば、なかには「幻覚・妄想」や「異食行動」といった派手な症候を思い浮かべる方々もいらっしゃるかも知れません。

ですが私の経験では、くも膜下出血後の正常圧水頭症では短期記憶の障害とか、自発性の低下が問題になるケースが多かったように思います。

表現が不適切で申し訳ないのですが、病前と比較して意欲が低く、何となくボンヤリとした感じ…とでも言えばよいでしょうか。

いろいろと述べましたが、全身状態が安定してさえいれば、可能な限り早期から開始することが大事なのは合併症の有無にかかわらず共通です。

廃用の予防はリハビリテーションのメインテーマですから。

2)予防策について

リスク要因として高血圧・脂質異常・飲酒・喫煙・運動不足などが挙げられますが、これらは脳卒中のみならず生活習慣病すべてに共通のものです。

ただ今回、田中裕二さんが大のお菓子好きであったことが報じられ、所属事務所の太田社長が本人に対し「スナック菓子禁止令」を発するなどといった内容が流布されていました。

ただ今回、田中裕二さんが大のお菓子好きであったことが報じられ、所属事務所の太田社長が本人に対し「スナック菓子禁止令」を発するなどといった内容が流布されていました。

冗談半分(?)とはいえ、いかがなものかと私は思います。

何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」で、間食・偏食もほどほどに…とは思いますが、病気の要因はそれだけではなく、もっと複合的なものですから。

スナック菓子を病気の戦犯のように言うのは、菓子製造・販売業に対する営業妨害ではないでしょうか。

「スナック菓子大好き派」のすなおさんならではの苦言ですね?

ん、まあね…😅

冗談はさておき…

くも膜下出血では、「何の前兆もなく突然激しい頭痛が…」というのが典型的なパターンなのですが、数日前から徐々に頭痛が生じるという例もあります。

未破裂動脈瘤の拡大や、ごく微量の出血によって起こるとされます。

なので、以前私の妻が原因不明の頭痛に悩まされていた時、私はすぐに脳外科受診を促したものです。

幸い、主な原因とされる脳動脈瘤や脳動静脈奇形は無く、安心しましたが…。

ちなみに、統計的に女性は男性の2倍発症しやすく、好発年齢は40~60歳代。

私がPTとして担当した患者さんも、全員この年代の女性でした。妻を受診させたのも、そういう理由からです。

頭痛も時には軽視できないものなので、思い当たる方は受診することをおすすめします。

3.さいごに

脳卒中は、一般的に冬に起こりやすいです。

特に現代はどのご家庭でも暖房器具が完備されており、急激に暖かい場所から寒い場所(あるいはその逆)へ移動するという状況が多いです。

特に現代はどのご家庭でも暖房器具が完備されており、急激に暖かい場所から寒い場所(あるいはその逆)へ移動するという状況が多いです。

外出の際や入浴、トイレへ行く時など、十分注意が必要ですね。

また、排便でリキむのも極力避けましょう。

万が一発症した場合、初期対応は早ければ早いほど良いので、疑わしきは即救急車を呼ぶことをおすすめします。

その点、今回の田中裕二さんのケースでは、奥様の対応も良かったですね。

医療技術の進歩にともない、脳卒中は日本人の死因の3~4位にまで下がり、すぐに死なない病気になりました。

その反面、重大な後遺症である運動麻痺や高次脳機能障害については未だ有効な治療手段が無く、本人・家族ともに長期間にわたって辛い思いをしなくてはなりません。

ある意味、今世間を騒がせている新型コロナよりもずっと怖い病気と言えるでしょう。

健康寿命を延ばすためにも、バランスの良い栄養摂取と適度な運動、ストレスの少ない生活を心掛けたいところですね。

それでは、最後までご覧下さいましてありがとうございました m(_ _)m

《スポンサーリンク》