俗説では「五十肩は治る」とも云われますが、その一方で痛みや拘縮がいつまでも続くケースもあるようです。

俗説では「五十肩は治る」とも云われますが、その一方で痛みや拘縮がいつまでも続くケースもあるようです。

いわば、慢性期の袋小路に陥ってしまった方々です。

これを防ぐには、急性期の段階でどれだけ動かしていけるかが鍵であると私は考えます。

五十肩シリーズ第2弾の今回は、痛みの強い時期における肩の動かし方のポイントを提示します。

※この記事では一般的に知られている知見に加え、私の臨床経験を踏まえた私見も交えています。一部の医療従事者の方々からは異論もあると思いますが、何とぞご容赦下さい。

《スポンサーリンク》

1.五十肩の経過(復習)

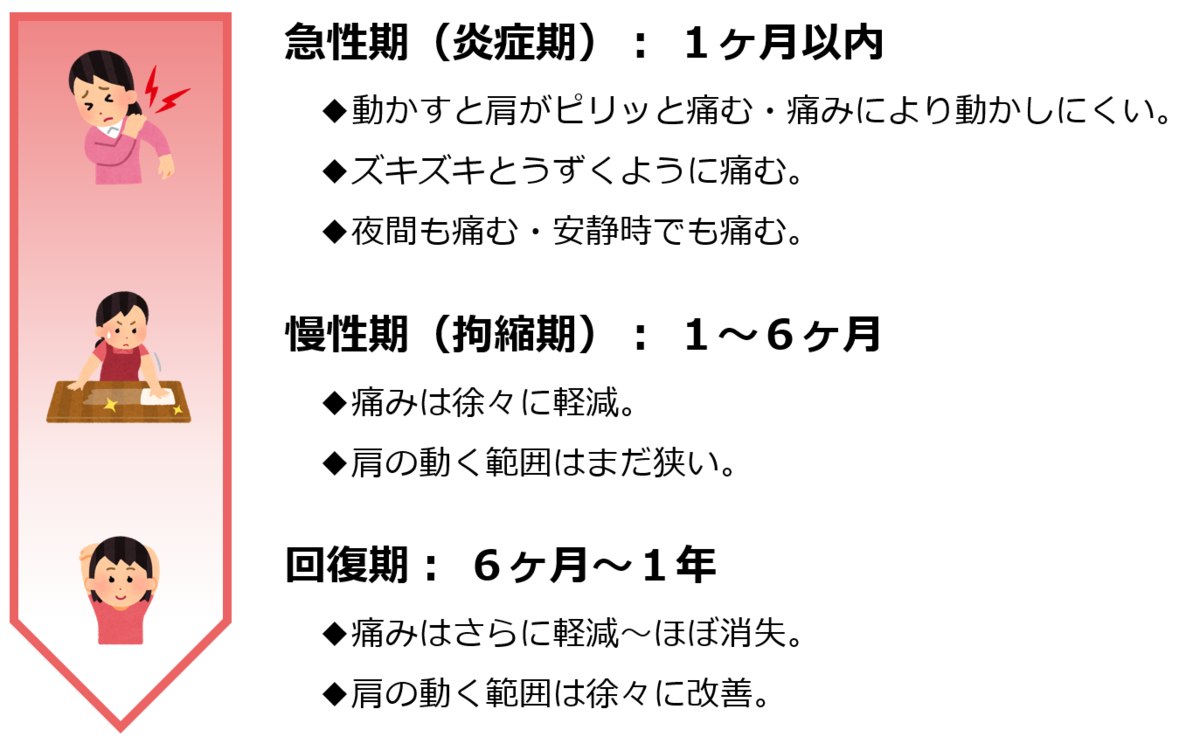

1)一般的な経過

前回の復習ですが、五十肩の通常のプロセスはおおよそ次の通りです。

遅くとも半年~1年後には、痛み・拘縮(こうしゅく:関節の固まり)ともにほぼ消失するというものです。

このような経過は、「五十肩は治る」と巷で云われる根拠のひとつになっています。

けれども、治るという言葉の定義が

「痛みや拘縮が無くなり、元の機能を完全に取り戻す」

ということであれば、実際には「スッキリと治らない」人も多いように思われます。

記事タイトルを【五十肩とともに生きる】と名付けた所以です😅

2)重症例における経過

上の表のように、なかなか回復期へ至らず痛みと拘縮を引きずってしまい、「超慢性期」に陥る例も見受けられます。

そして行き着くところは「凍結肩(frozen shoulder)」です😰

3)慢性期が長引く理由…「安静にし過ぎる」こと!

慢性期の袋小路へ迷い込む要因としては、更年期の女性や糖尿病など、もともと五十肩のリスク因子を有している場合が挙げられます。

けれども、そのような方々が全て重症例になるというわけでもありません。

では、他に原因があるのでしょうか…?

私は、急性期の過度な安静も大きな要因ではないかと考えています。

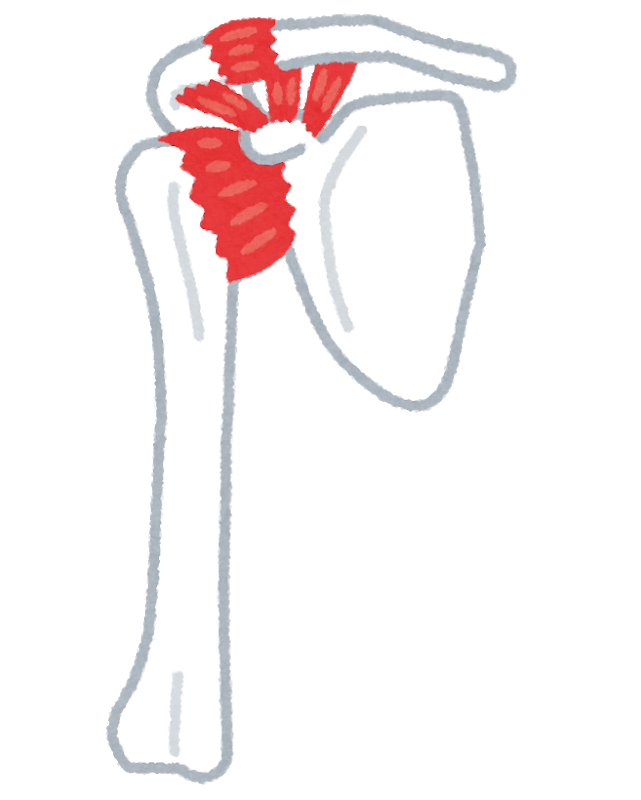

前述の「凍結肩」とは、肩の周りにある軟部組織、すなわち筋肉・関節包・靭帯などが硬化した状態であり、可動範囲は著しく制限されてしまいます。

若手PTの方々は拘縮の要因を「筋肉の短縮」に求めがちですが、私の経験上は「関節包・靭帯の硬化」が主原因であることが多いように思います。

なぜなら、筋肉は自分の意思あるいは無意識下で収縮・弛緩を繰り返すことで一定の弾力性を保っているのですが、関節包や靭帯は「ただ付着しているだけ」であり、ほぐすためには関節を大きく動かしてやる必要があるからです。

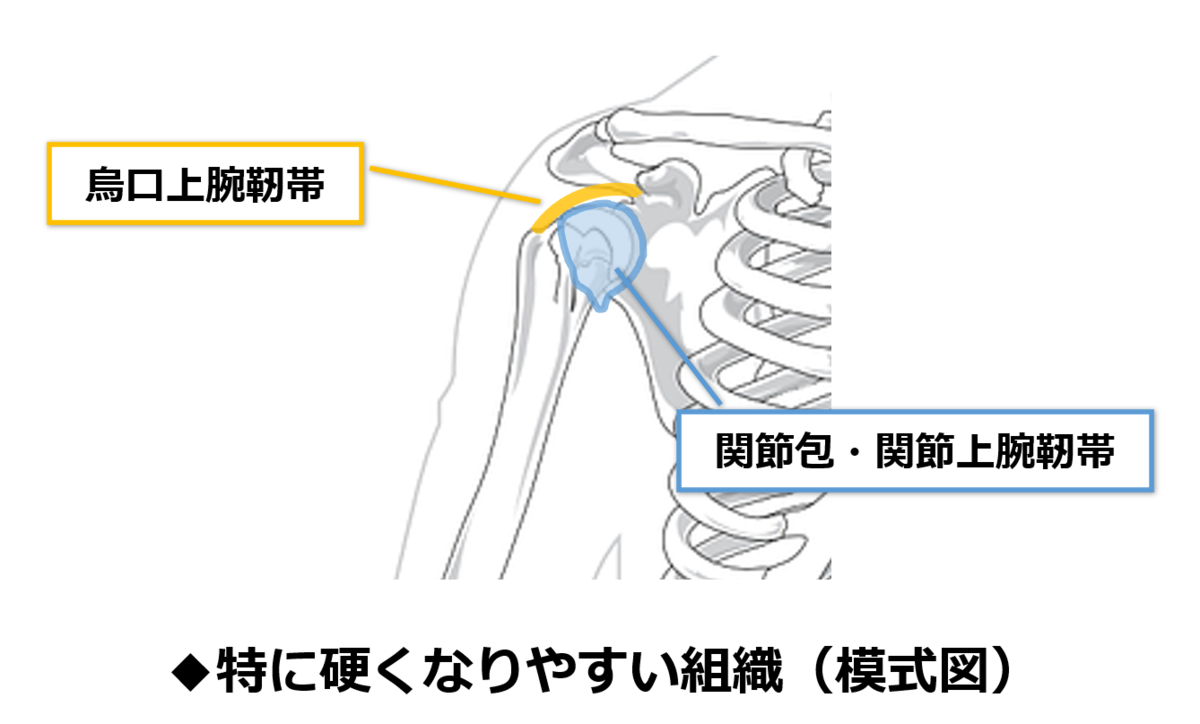

最も硬くなりやすい肩の軟部組織は下図のとおりです。

◆烏口上腕(うこうじょうわん)靭帯

⇒肩甲骨の烏口突起と上腕骨をつなぐ。

◆関節上腕(かんせつじょうわん)靭帯

⇒関節包と一体化し、肩の周囲を補強する。

両者とも、後頭部や腰へ手を回す動きを制御しているため、硬くなると「髪を洗うのがつらい」「背中のファスナーが上げられない」などの不具合が生じます。

急性期の激しい痛みによって肩を動かさないでいると、関節包・靱帯にはコラーゲン線維が降り積もって厚くなり、あっという間に硬くなってしまいます。

ここで強調しておきたいのは、

たった1ヶ月の関節の不動で、拘縮は完成する!

ということです。

中高年以降では、いったん硬くなった組織はなかなかほぐれてくれないものです。

2.注意すべき痛みのポイント

ほどよく動かしながら急性期の1ヶ月間を乗り切りたいものですが、そうは言っても、痛みが強いと動かすのが億劫になるのは当然ですよね。

そもそも、「痛み」とは人体から発せられる危険信号であり、無理やり動かすと症状が更に悪化することも考えられます。

そこで、注意すべき痛みの種類を知っておくことが重要となります。

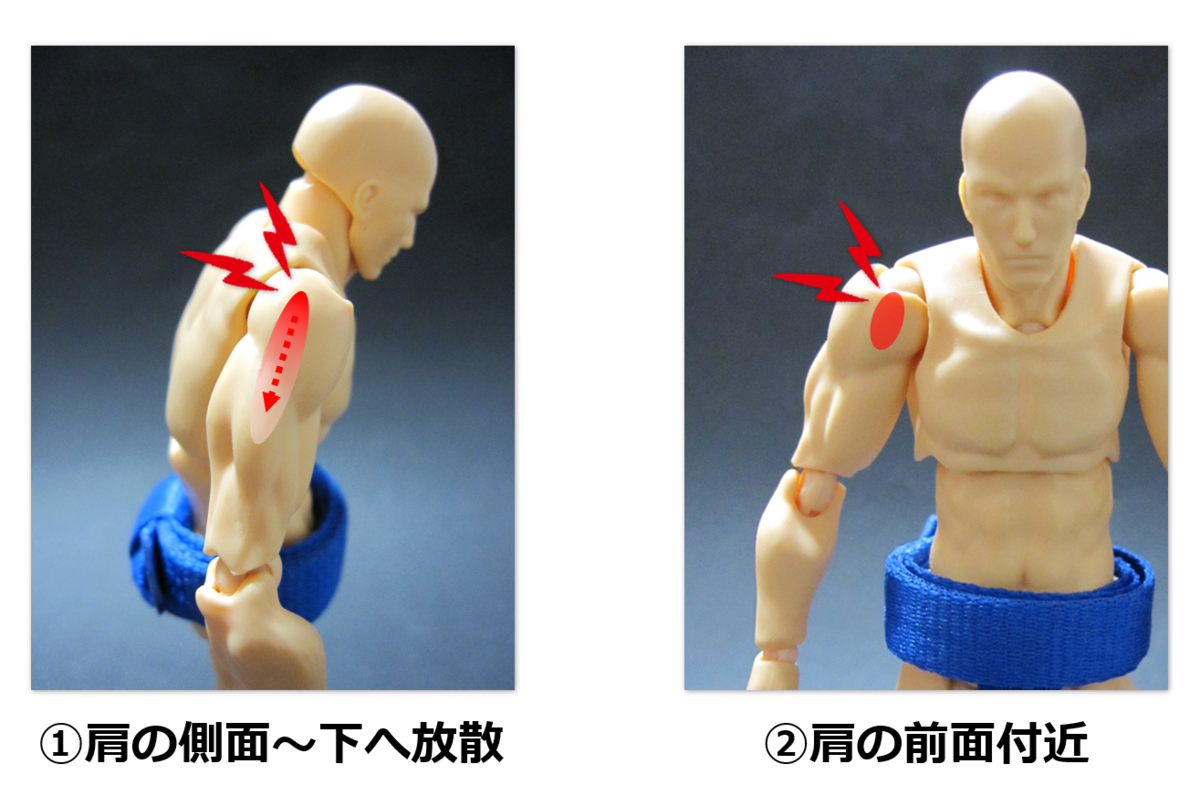

1)痛みの好発部位

この2ヶ所は、五十肩でよくみられる痛みです。

①肩の側面~下へ放散

最もよく起こる痛みであり、五十肩に限らずさまざまな肩関節疾患で生じます。

痛みの部位はほぼ側面。上腕骨の大結節付近ですが、やや後ろ寄りであることも多いです。

さらに下の方へ痛みが拡がることもありますが、これは悪化のサインであり注意が必要です。

②肩の前面付近

上腕二頭筋長頭腱に炎症が起こっている場合等で発症します。

長頭腱は肩の安定性に寄与しているのですが、詳細は割愛します。

2)肩峰下インピンジメント症候群

ここでは、最も重要な①肩の側面~下へ放散する痛みの原因について述べます。

これも前回の復習です。

棘上筋をはじめとしたインナーマッスルの作用が弱くなると、相対的に三角筋などのアウターマッスルの働きが強くなり上腕骨頭を押し上げます。

すると肩峰と大結節がぶつかり、隙間にある肩峰下滑液包や棘上筋腱が挟まってしまいます。

それによって生じる痛みや運動障害のことを、肩峰下インピンジメント症候群と呼びます。

※impingement=衝突という意味。

諸説ありますが、側面の痛みの主たる原因であると言ってよいでしょう。

石灰沈着性腱板炎や腱板損傷など、五十肩をさらに重症化させる要因にもなり得るため、肩峰下インピンジメントは極力避けながら運動を行いたいものです。

3.急性期における運動のポイント

前項を踏まえて、急性期における肩の動かし方を考えてみましょう。

人は通常、身体の前側で作業することが多いため、肩関節は両手を前方へリーチしやすい構造になっています。

人は通常、身体の前側で作業することが多いため、肩関節は両手を前方へリーチしやすい構造になっています。

五十肩では背中に手を回す動作もしにくくなりますが、そのような動きは「応用編」的なものです。

子供の学習でも、最初は基本的で易しい問題から解いていきますよね。

リハビリも同じです。簡単かつ痛みの少ない運動から始めましょう。

まずは動かしやすい方向への可動域を確保し、徐々に動かしにくい範囲にも拡げていくというイメージです。

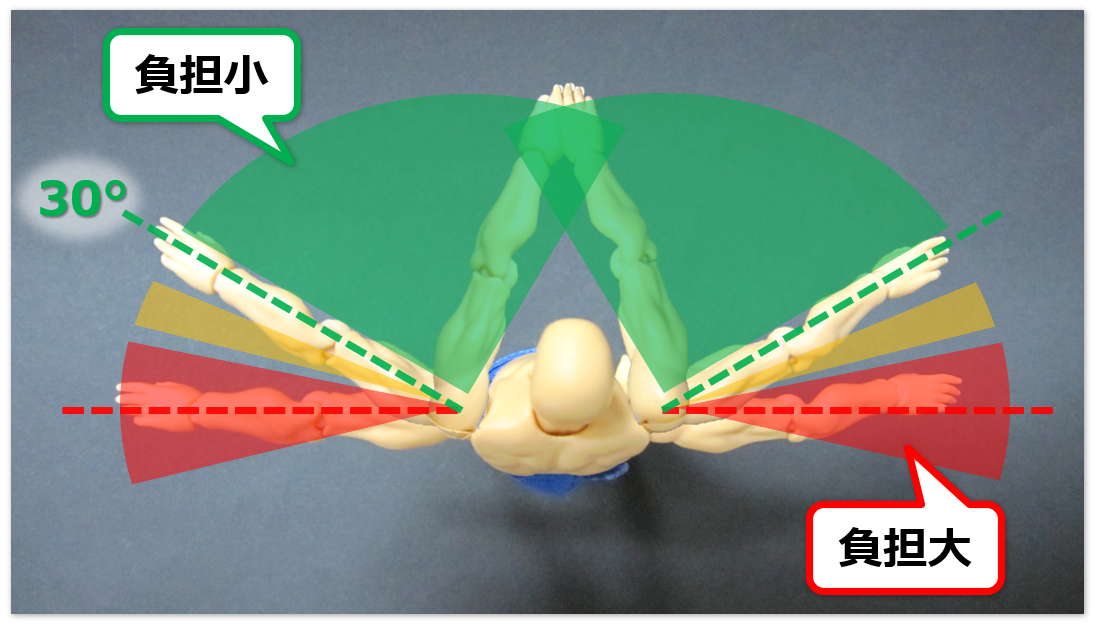

真横から約30°前方に振った位置で腕を上げる動作は、専門的には『肩甲骨面挙上』と言います。PTにはおなじみの知識ですが、一般の方々には少しややこしいので詳細は省きます。

ともかく、ここで「左右30°から正面までの空間に手を伸ばす動きは、肩に対する負担が少ない」ことを覚えておきましょう。

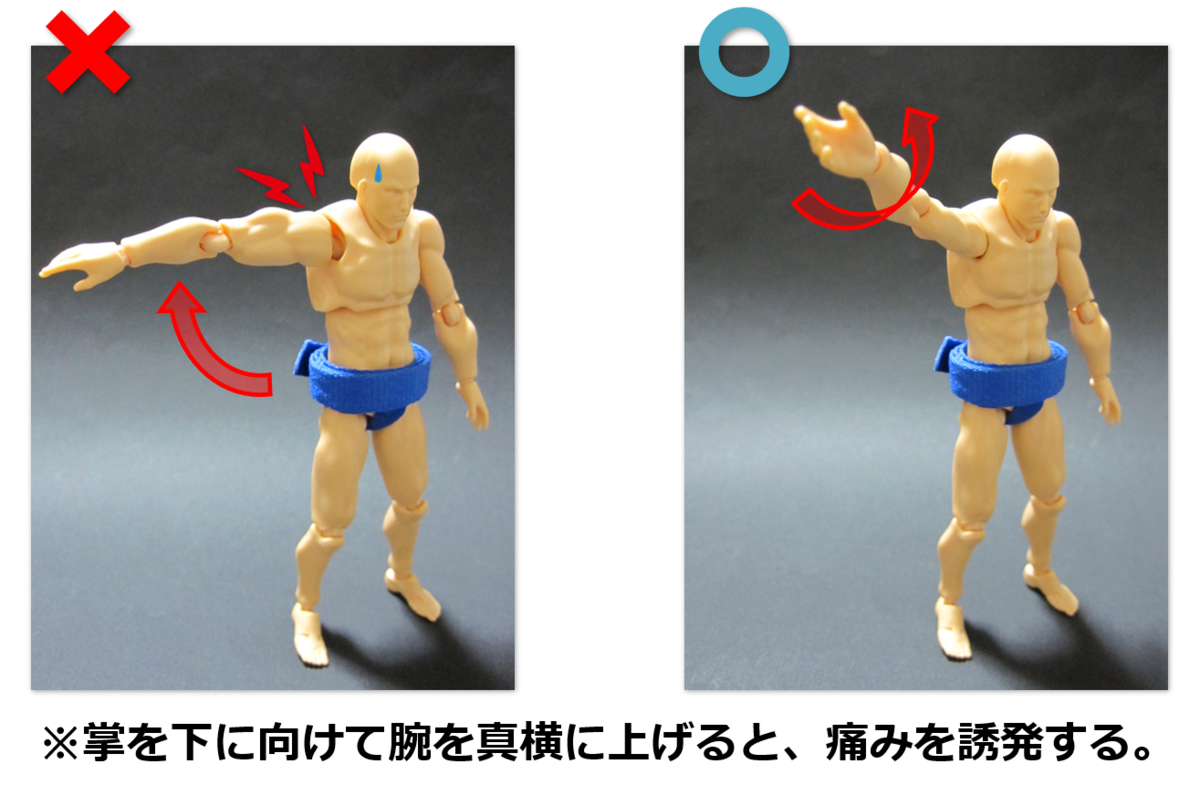

一方、最も肩峰下インピンジメントを起こしやすいのは、真横に上げる動作です。

さらに、掌(手のひら)を下へ向けたまま真横に上げると、肩峰と大結節の衝突を助長させてしまいます。

掌を上に向け、斜め前ぎみに上げることで肩峰下インピンジメントを起こしにくくします。

これも大事なポイントです。

さあ、上記の知識を頭に入れて、運動を始めましょう!

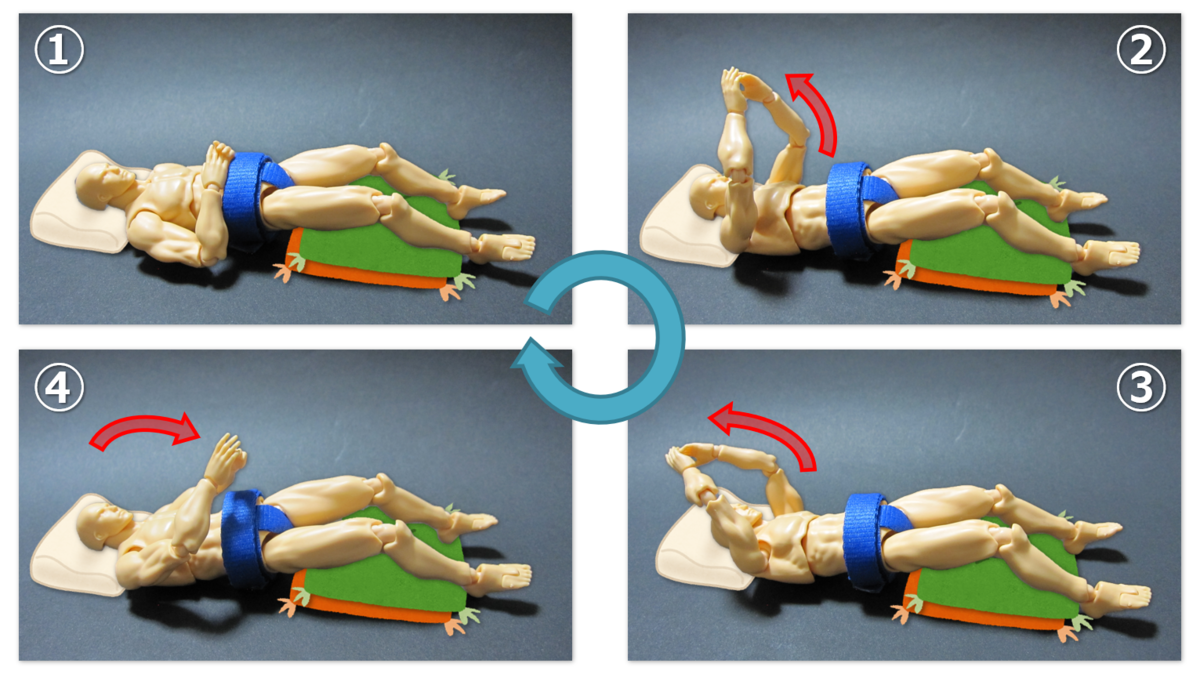

1)両手を組んで上げ下ろし体操

良い方の腕で自己アシストできるのが利点であり、五十肩でお悩みの全ての方々にお勧めできます。やり方も簡単です🎵

入浴後など、身体が温まっている時に行うと痛みも少なく効果的です。

①仰向けになって両手をお腹の上に組む

膝の下にクッションなどを入れて、脚を軽く曲げておきましょう。

腰への負担が減り、肩も動かしやすくなります。

②組んだ両手をゆっくり上げる

この辺りはインピンジメントが起こりやすい角度でもあります。

肘を閉じる or 広げるなど微調整し、最も痛みの少ない位置をご自身で探りましょう。

③さらに頭の上の方へ上げていく

側面の痛みが悪化しなければ、できるだけ可動域いっぱいまで上げてみましょう。

④ゆっくりお腹の上に戻す

逆の手順で下ろしていき、①に戻って繰り返します。

◆運動回数・頻度:

1日あたり10回を1セット。できれば毎日続けましょう。

慢性期の「凍結肩」を予防するには、急性期の間に可動範囲を狭めてしまわないことが肝腎ですが、過剰に努力する必要もありません。

「動く範囲は保てているかな…?」と確認するような気持ちで、③のところで可動域いっぱい(頭の上に届くぐらい)まで上げられれば、1日10回だけでも十分です。

◆運動速度:

特に指定はありませんが、1サイクル10秒程度でしょうか。

速過ぎでなければ良いです。

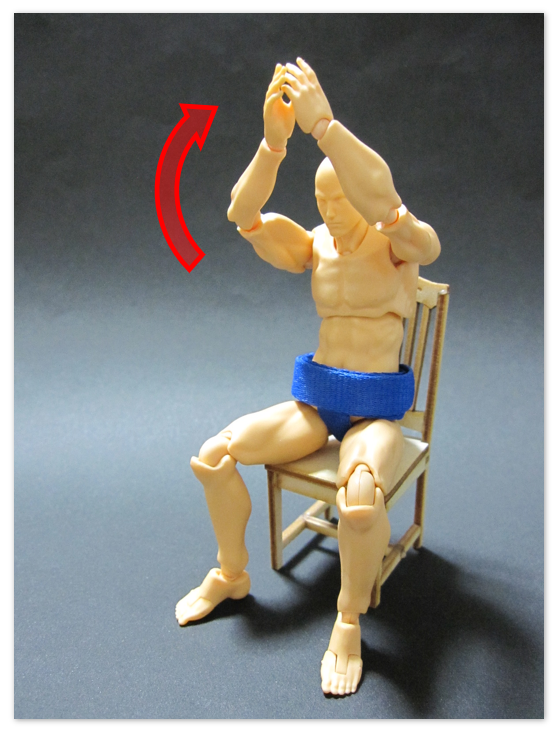

◆その他(別法): 仕事の合間に行う場合など、寝転ぶわけにはいきません。

仕事の合間に行う場合など、寝転ぶわけにはいきません。

イスに座ってでも悪くはないのですが、重力が作用する分、肩には負担が掛かりやすいです。

インピンジメントの徴候に注意しながら行いましょう。

上半身を左右に傾けたりするのも良くないです。対称的な動きになるよう意識しましょう。

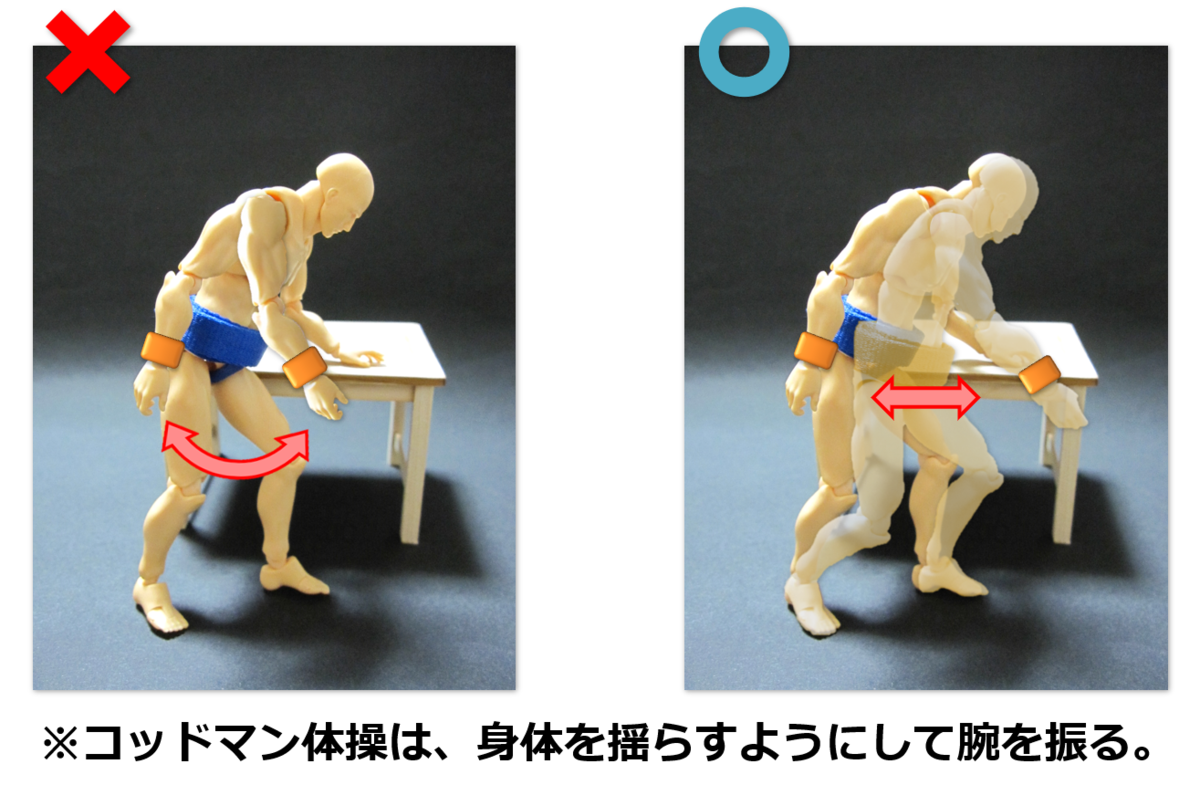

2)コッドマン体操(振り子運動)

肩関節外科の権威、コッドマン医師が提唱した運動です。

アイロンを重りとして使うと便利なことから、別名『アイロン体操』とも呼ばれます。

重りは1㎏前後。手首にウエイトを巻いたり、水を入れたペットボトルでもよいでしょう。

ポイントとしては、腕の力でブンブン振るのではなく、膝を軟らかくして身体全体で揺らす感じです。

力を入れ過ぎると筋肉が緊張し、痛みを助長する怖れがあるからです。

下手くそな私の静止画像では分かりにくいので、YouTubeなどの動画も適宜参考にして下さい😅

きわめて古典的な五十肩体操のひとつですが、上腕骨近位部の骨折など他の肩関節疾患にも応用できる優れたものです。

ただ私の経験上、患者さんに「身体全体で揺らす」ことをご指導してもなかなか上手くいかず、間違った方法で行っていたり、あるいはサボってしまう(失礼…)人もなぜか多かったです。

そんなわけで、特に高齢者の場合など、私自身は指導にはあまり使わなかったです…。

ともかく、急性期の運動は筋肉を鍛えることよりも、関節の柔軟性維持(拘縮予防)の方に重点をおくことが大切です。

《スポンサーリンク》

4.急性期における日常生活上の留意点

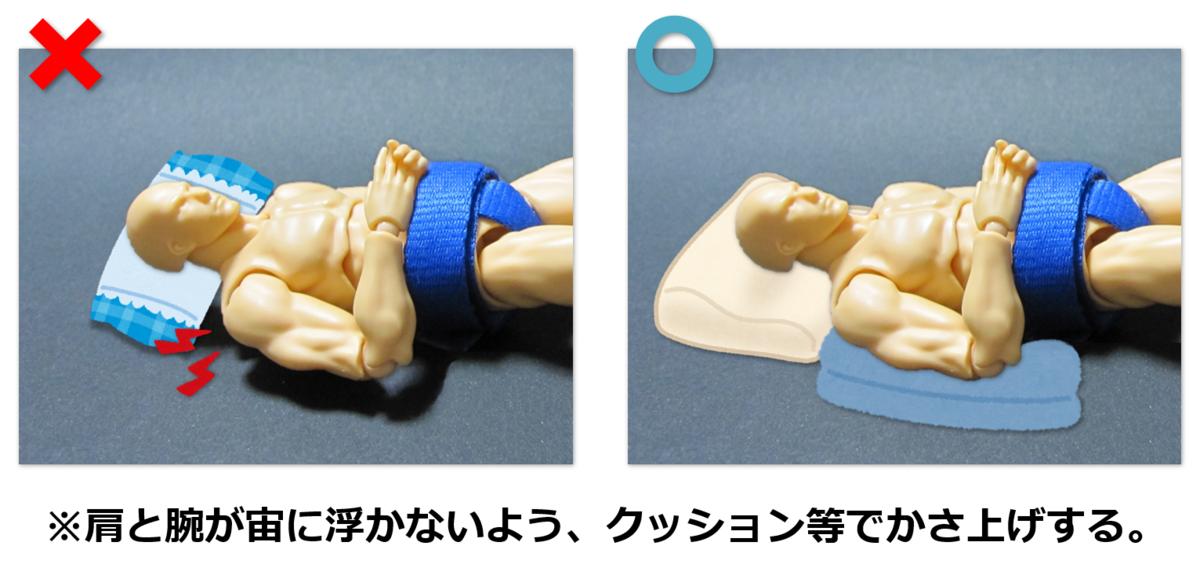

1)寝る時の工夫

仰向けでは肩・腕の下に空間を作らないようにしましょう。

※運動時と同様、膝の下にクッションを入れて軽く曲げておくのも良いですが、心地よいかどうかは個人差があると思います。

宙に浮いていると筋肉の緊張が高まりやすく、肩前面の関節包・靭帯にもストレスが掛かるからです。

横向きの場合は、痛い方の肩を上にするのはもちろんのこと、抱き枕も効果的です。

2)日常動作の注意点

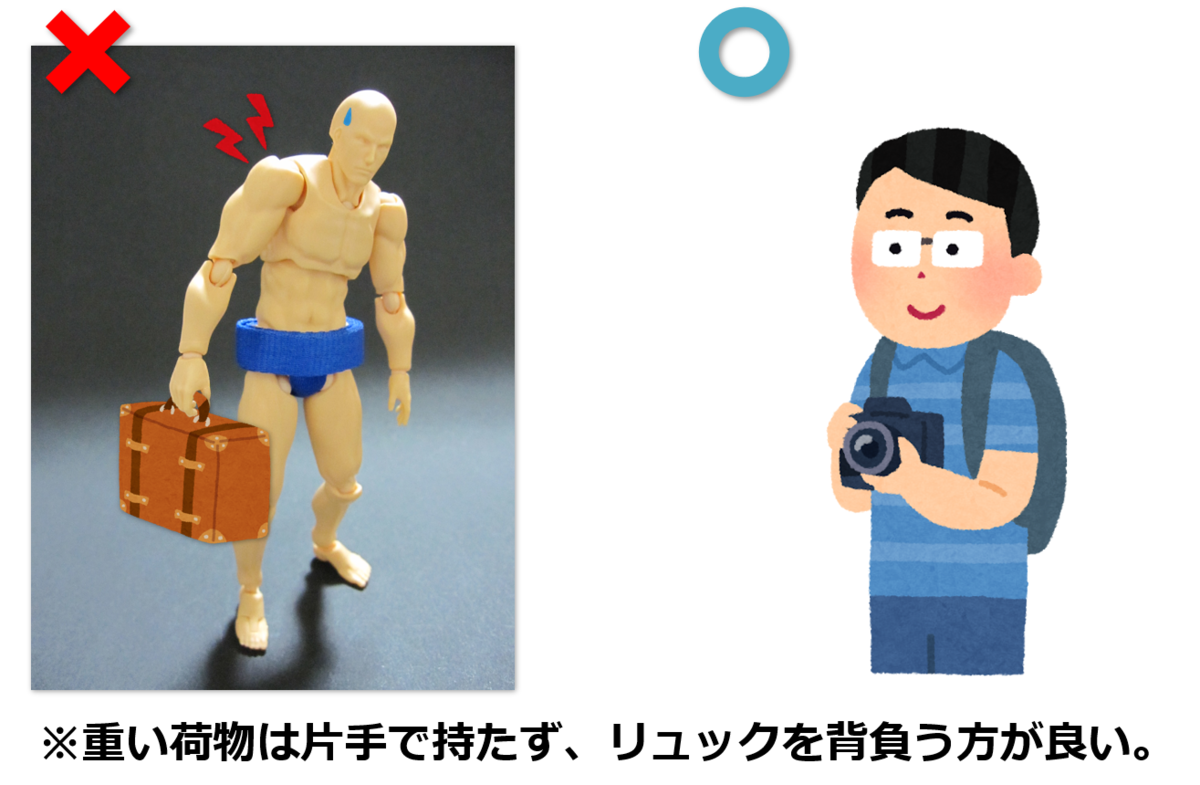

【 腰痛とともに生きる 】シリーズでも同じ図を示しました。

他にも共通する注意点が多いので、併せてご覧頂けると幸いです。

重要なのは、右肩が痛いからといって左手で物を持つ・ドアを開けるなどしていると、今度は左が五十肩になったりするという怖ろしい事実です😓

特に急性期の間は、左右対称の動作を心掛けると良いでしょう。

3)痛みのコントロールについて

前述の通り、ご紹介した運動は入浴後など身体が温まっている時に行うと良いです。

「急性期の炎症にはアイシング」などと一般的に云われますが、五十肩に関しては冷やすのは拘縮を助長するためあまりお勧めできません。

「急性期の炎症にはアイシング」などと一般的に云われますが、五十肩に関しては冷やすのは拘縮を助長するためあまりお勧めできません。

かと言って、使い捨てカイロなどで常時温めるのも良くないようです。

温熱は時間を限定して行う方が効果的です。

鎮痛剤や湿布など医薬品に頼るのは、急性期では有効と思われます。

ただし用法・用量を守ることが必須です。医師・薬剤師に相談して正しく使うようにしましょう。

5.急性期リハビリのまとめ

痛みの強い時期でも軽い運動は続けて頂きたいものですが、その一方、痛みを悪化させる動作、特に肩峰下インピンジメントを避けることも重要です。

動かす時と休める時のメリハリをつけること。それが可動域を維持しながら急性期を乗り切る鍵になります。

あきらめず、無理せず、ボチボチ動かしていきましょう!

続きは次回とさせて頂きます… m(_ _)m

<次回予定>

筋トレで痛みを克服しよう!…慢性期~回復期の運動について

《スポンサーリンク》